超過95%的大腸癌是從「腺瘤型瘜肉」癌變而來,一旦發現大腸瘜肉,及時切除可以預防腸癌的發生。然而,臨床上有不少患者在切除瘜肉後,最終還是患上大腸癌。原因是什麼呢?

切除瘜肉後並非從此無憂。大腸瘜肉其實就是腸黏膜表面上凸起的病變組織,可以生長在大腸任何的位置,由於不一定會引起例如出血或腹痛的症狀,因此不易被發現,往往直至身體檢查時才被揭發出來。然而,在切除大腸瘜肉手術(polypectomy)後,假如腸道環境或瘜肉生長的因素不變(例如生活飲食習慣、家族遺傳、腸道惡菌等),仍然有復發或在大腸其他部位長出新瘜肉的風險。

美國耶魯大學醫學院早於2003年一份研究蹤了年齡在50歲以上、共8,865名曾切除瘜肉的患者,當中有超過三成人(2,704人)均被診斷出瘜肉復發。研究員推算,50%患者在7.6年內會復發。研究更推一步推算,有 25%患者於3.3年內可被診斷出瘜肉復發。研究又顯示,在清除瘜肉後定期接受大腸篩查,這批人士比其他人更早偵測出無症狀的瘜肉復發,有一半人在3.9年內已偵測到瘜肉復發。

已清除的瘜肉有復發的危機,但如能定期接受檢測,即使再度復發的瘜肉並無症狀,但仍可及早發現及處理。研究結果反映患者瘜肉復發的風險相當高,認為要增加及監測瘜肉切除後的患者情況,並需改進合適的大腸癌檢測方法。

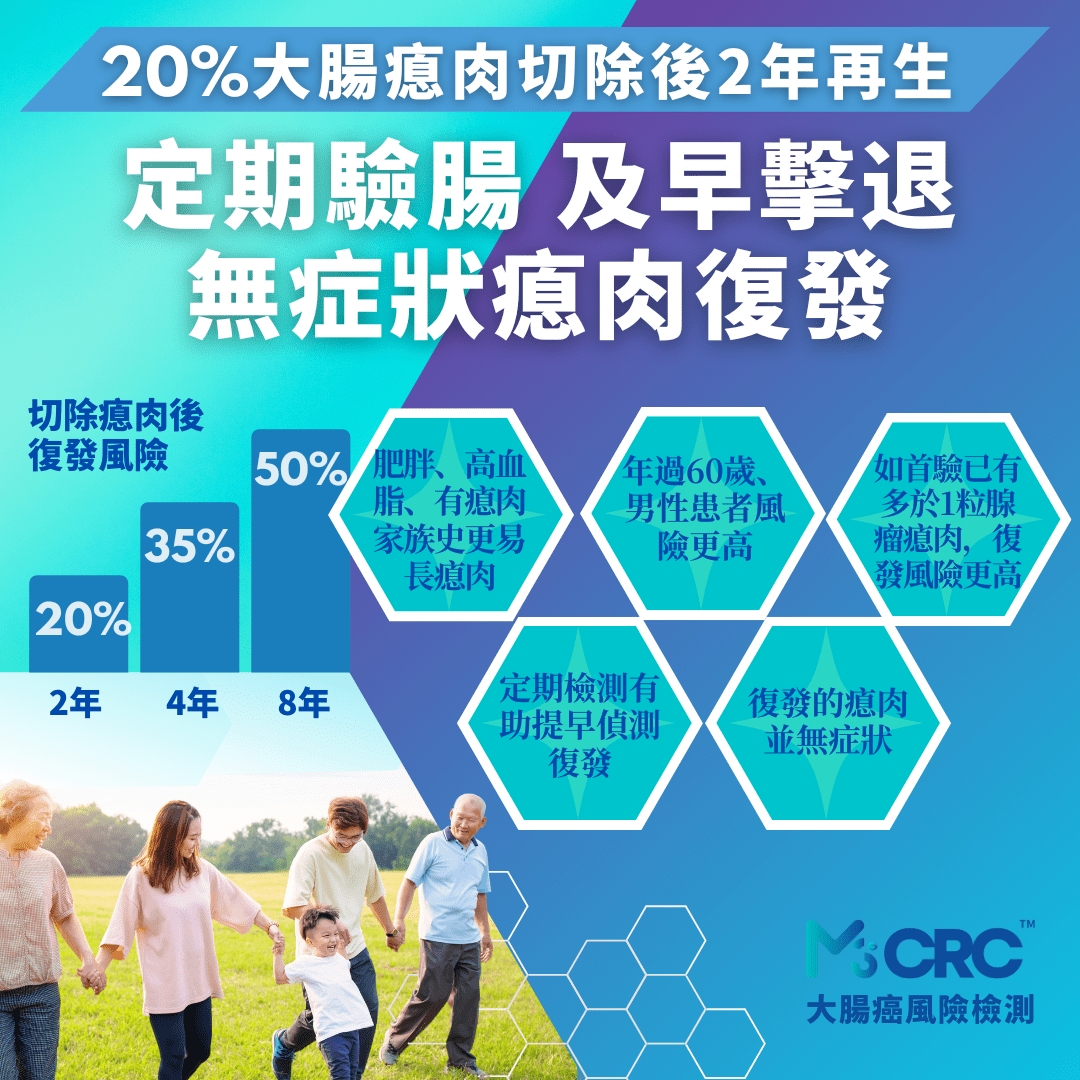

腸道瘜肉復發過程複雜,受到多種因素的影響,尤其肥胖、高血脂、飲酒過量、愛吃紅肉和有瘜肉家族史的人更容易長瘜肉。

另外,研究員又引述丹麥歐登塞(Odense)大學醫院於2009年發表的研究,指出瘜肉割除後的復發年期與風險:

- 2年 20%

- 4年 35%

- 8年 50%

研究發現,如在首次檢測中發現多於一粒腺瘤性瘜肉(adenomas)人士,有更高的復發風險。而年過60歲、男性患者風險更高。

M3CRC是全球首創可偵測小瘜肉及瘜肉復發之#非入侵性高靈敏度大腸癌風險檢測 ,利用獨有的亞洲人宏基因大數據,鑑別出一種嶄新的微生物標誌物M3,能有效檢測大腸癌及腺瘤性瘜肉,靈敏度高達 94%,連瘜肉復發的風險都可以預測到。M3CRC可作為監察大腸健康的檢查,評估個人的腸道微生態 狀況和患上大腸癌及瘜肉的風險,並提供#膳食建議。

相關醫學研究文獻:

Yood, M. U., Oliveria, S., Boyer, J. G., Wells, K., Stang, P., & Johnson, C. C. (2003). Colon polyp recurrence in a managed care population. Archives of internal medicine, 163(4), 422–426. https://doi.org/10.1001/archinte.163.4.422

Jørgensen, O. D., Kronborg, O., & Fenger, C. (1995). A randomized surveillance study of patients with pedunculated and small sessile tubular and tubulovillous adenomas. The Funen Adenoma Follow-up Study. Scandinavian journal of gastroenterology, 30(7), 686–692. https://doi.org/10.3109/00365529509096314

CRC-09-2022-01