健康资讯

運動能釋放多巴胺讓人快樂?運動外,益生菌 可以嗎?

多巴胺不僅影響我們的情緒,還在多個生理和心理層面發揮作用,立即了解多巴胺的作用和如何提透過益生菌及其他方法提升其水平。

運動能釋放多巴胺讓人快樂?運動外,益生菌可以嗎?

多巴胺是一種關鍵的神經遞質,對於我們的身心健康至關重要。它不...

冬季皮膚容易乾癢出紅疹,食益生菌有用嗎?

冬天乾燥的氣候容易引起皮膚乾燥、癢,甚至出現紅疹,造成許多人的困擾。究竟是什麼原因導致冬季皮膚如此脆弱?食用益生菌能如何有效改善這些問題?

冬季皮膚容易乾癢出紅疹,食益生菌有用嗎?

冬天來臨,許多人開始面臨皮膚乾燥、癢、甚至出現紅...

一轉季皮膚敏感好困擾?由調理腸道入手輕鬆擺脫敏感肌!

每次天氣一變就皮膚敏感,連日常著衫和運動都受影響?其實轉季皮膚敏感可能跟腸道有關,不妨嘗試由調理腸道入手,輕鬆擺脫敏感肌!

一轉季皮膚敏感好困擾?由調理腸道入手 輕鬆擺脫敏感肌!

每次天氣一變就皮膚敏感,連日常著衫和運動都受影響?其實...

腸道健康有助改善皮膚狀態

腸道健康有助改善皮膚狀態,透過益生菌促腸胃健康,能減少敏感肌膚問題。立即了解益生菌如何改善腸道及皮膚健康,令自己遠離敏感肌膚問題!

敏感肌膚與腸道健康有關? 益生菌可改善腸胃兼皮膚狀況?

敏感肌膚不時發作,容易讓人感到困擾和不適,...

2項最新大型臨床研究實證SIM01提升免疫力,減低感染風險及改善生活健康質素

新型病毒出現至今,大眾對於人體免疫力的關注已經大大提高。雖然疫情逐漸減退,很多曾患上新型病毒的康復者仍然受到不同的後遺症徵狀困擾。最近,香港著名大學醫學院先後進行了2項大型臨床研究,發現微生態配方SIM01能透過改善腸道微生態,提升免...

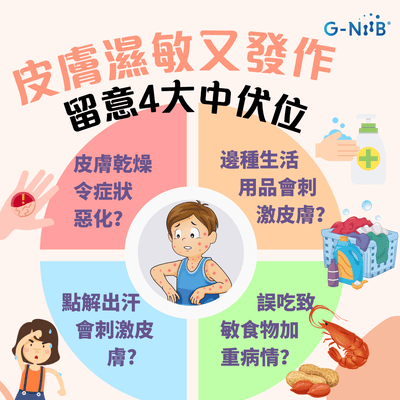

皮膚濕敏又發作 留意4大中伏位

肌膚易敏問題在香港越來越普遍,每10名嬰幼兒便有 2人受肌膚易敏困擾,目前,醫學界雖未有一種藥物可根治,但如能避免觸發肌膚易敏的因素,或有助控制及減輕病情。值得留意的是,肌膚易敏的觸發原因未必人人相同,因此影響也因人而異。

肌膚易敏發...